全套PPT教案试题(送电子课本)

【展示课】

7.1诗三首--短歌行PPT:

7.1诗三首--短歌行教案:

一、教学内容分析

《短歌行》是人教版高一语文必修2第二单元第8课《诗三首》中的第二首。这个单元的诗歌是高中学生学习诗歌的第一阶段。单元内容包括:《<诗经>两首》、《离骚》、《孔雀东南飞》、《汉魏晋诗三首》,主要是学习从先秦到南北朝时期的诗歌。

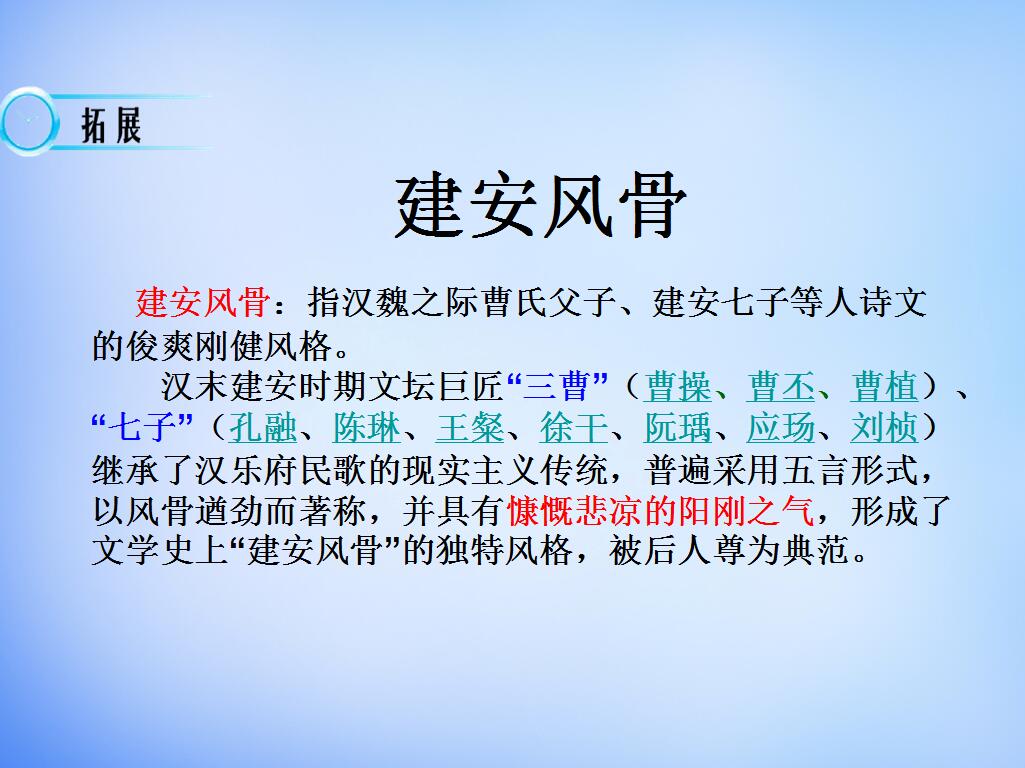

汉魏晋五言诗是学生在学习了《诗经》和《离骚》的基础上接着学习的,可以看得出来,教材有意让学生按照诗歌发展的历程学习古代诗歌。这一时期的诗歌在许多方面都有大胆的尝试和创新,新诗体、新流派和新的表现手法相继出现,在思想内容和艺术成就上都堪称后世诗歌的典范。

《短歌行》是以乐府旧题创作的一首四言诗,诗人以真实,新鲜、有力的情感吸引和打动读者,所以在这首诗歌的教学中要注意反复吟咏,体会诗中的思想感情,注意不同的作品在创作手法上的独创性,同时注意不同诗体的节奏,感受由此产生的不同情趣。另外,对于作品的思想感情及人物形象的评价,要让学生从具体的历史背景出发,立足文本,而不能凭自己的臆想乃至好恶去曲解作品。此外,作为古代文学作品中的精华,体现了最优秀的中华文化传统,教学时应该发掘诗文里积极的、优秀的内涵为主,给学生以正面的影响和教育。为以后学习唐诗打下良好的基础。

二、学生学习情况分析

1、知识与能力

高一学生,经过初中的学习已经有了一定的诗歌积累,他们对中国古典诗歌已经有了一定了解和阅读能力。在本单元学习开始之时,我已经对先秦到南北朝时期的诗歌做了大体的介绍。学生在这样一个知识背景之下,加上已经学习了《诗经》和《离骚》,对于理解《短歌行》的思想内容并不存在太大的困难,所以在课堂上,经师生的共同探讨、教师的点拨和启发,学生应该能够通过反复诵读、比较鉴赏和联想把握诗歌的意境与思想内容。

2、个性特点

我所任教的班级学生学力水平较为平均,学生有着较好的学习习惯和较高的学习能力,大部分学生能够在课前自觉预习、课上积极学习。他们善于思考,能够表达自己的观点和看法,但也有部分学生学习不够积极主动,喜欢沉默,不能够积极参与课堂活动、主动表达。教师可以在教学中运用多样化的教学手段、创设贴切的教学情境激发学生兴趣和主动性。而通过小组合作探究、自由讨论的形式可以使学生各更充分参与课堂学习。

三、设计思想

1、围绕语文素养核心

充分重视语文学科特有的人文内涵和文学作品中蕴含的生命关怀,以更完整和更丰富的方式拓宽学生的文化视野,引导学生展开文化思辨和生命探询,从而培养学生的文化素质,提高学生的语文能力。

2、坚持课堂开放性

课堂学习的时间是极其有限的,因此在课堂上学习的知识是极其有限的,特别是到了高中阶段,课堂知识已经无法满足学生的主体需要和发展要求。这就要求高中的语文课堂是充分开放性的,让学生可以以课堂为平台,获取更多的知识。

首先,课程内容是开放性的,能提供给学生丰富的文化信息,引导学生吸纳和辨别各类文化。

其次,学习思维是开放性的,不局限于引导学生获取有限的、固定的知识,而更多地引导学生锻炼思维、开拓思路,为获取更多的知识做准备。

最后,教学形式是开放性的,运用多样化的教学手段和教学形式,但不片面追求形式,而是从实效出发,选择最恰当的手段和形式。

3、文学阅读是一种再创造

对任何文学作品中的形象的审美都是一个读者再创作的过程,因此,对于作品的理解可以是多样化的。教师不应该限制学生对作品的理解,不应该剥夺学生的再创造权力,把阅读异化成被动接受教师的理解,而应当对学生进行有效的引导,使其正确地、深入地理解作品,以获得富有个性而又不偏颇的个体理解。

4、阅读教学是一种对话

在阅读教学中应该为各个对话主体(教师、学生、作品)创造合适的对话情境,使他们实现较充分的对话,从而使教学产生意义。结合本课内容,教学可以针对以下几点做努力:

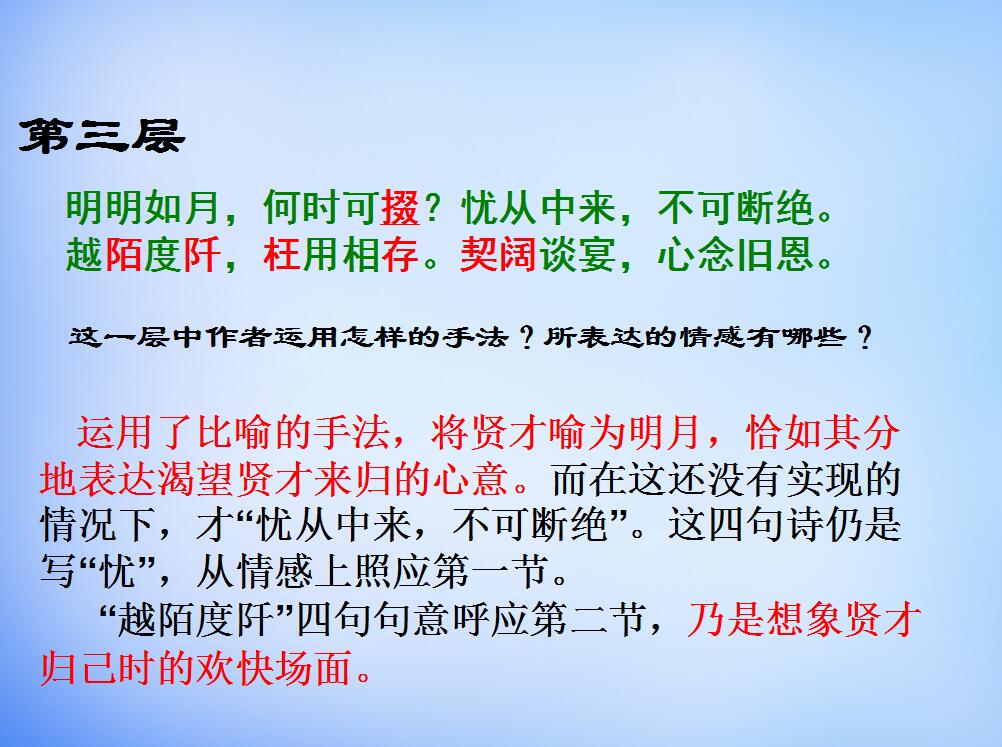

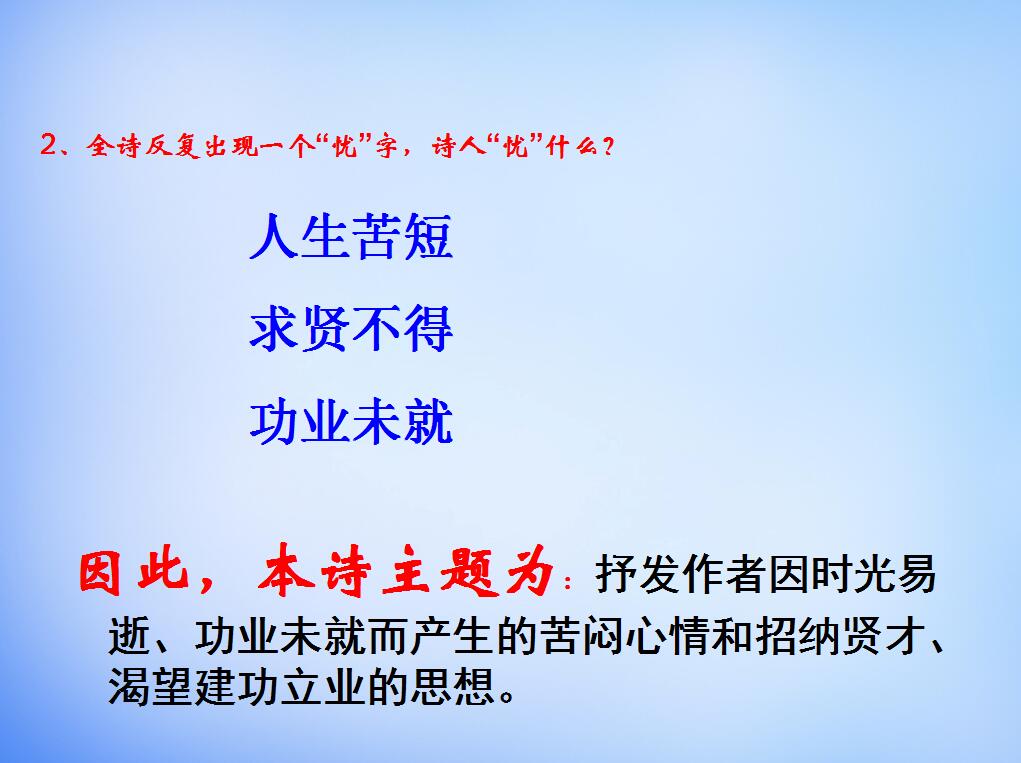

(1)学生与文本对话:挖掘此诗的“诗眼,”领悟诗的感情基调。“何以解忧,唯有杜康”,“忧从中来,不可断绝”,“忧思”贯穿全诗,抓住此诗眼便能牵一发而动全身。

(2)与曹操对话:首先将作品放在特定的历史背景,把握曹操的思想感情;接着分析诗作,把握曹操的“忧”,从诗歌中直接感受他因何而忧,从而进一步探掘出他的忧不是简单消极悲悯,而是有一股建功立业的慷慨之气;最后得出结论:忧人生的实质是重人生,忧贤才的实质是重贤才,这种“忧”有一股慷慨之气。

(3)师生共同对话:在充分的独立阅读的基础上,阅读者间进一步对话,有利于加深对作品的理解,并使对作品的阅读产生现实意义。教师可以让大家一起简单地评说曹操,探讨曹操独特的“忧”,说说曹操的求贤观给现代生活的启示。

四、教学目标

了解汉魏晋诗歌的基本特征,体会曹操诗歌的风格,感悟诗人的思想感情,感受诗歌政治性与抒情性相交融的艺术特征;反复诵读,疏通诗意;小组合作,讨论鉴赏。体会一个政治家身处动乱时代的人生感受及求贤若渴的情怀,引导学生自觉珍惜时间,树立远大志向。

五、教学重点和难点

重点:深入体会诗人曲折表达自己渴望招纳贤才以建功立业的心情。

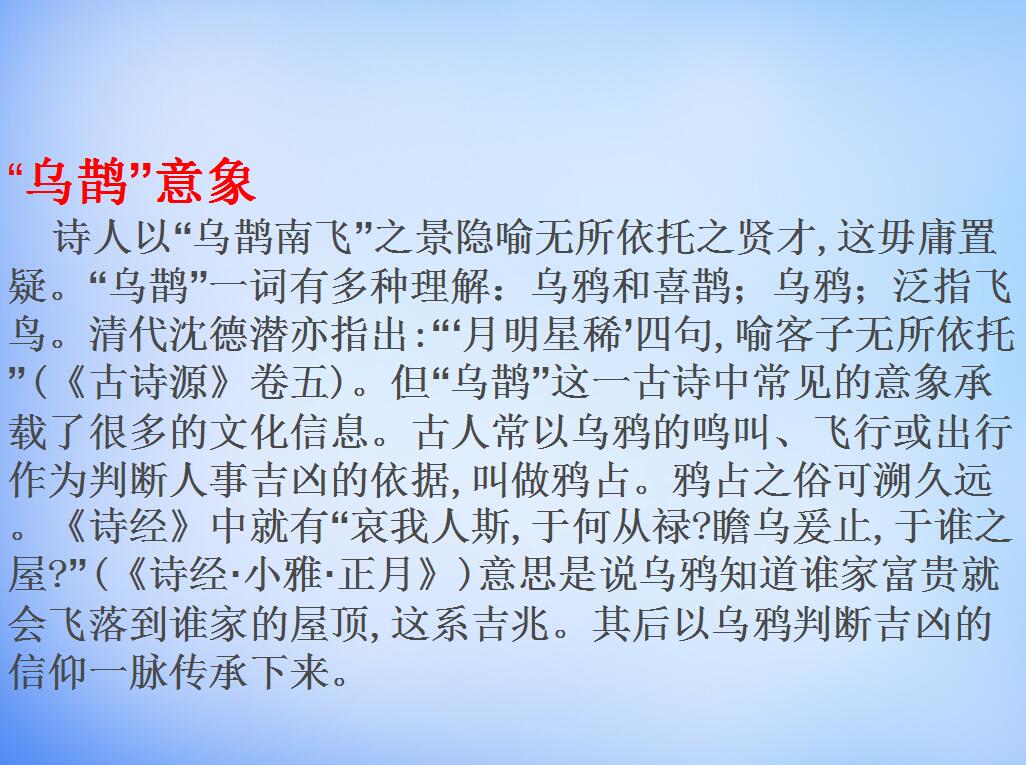

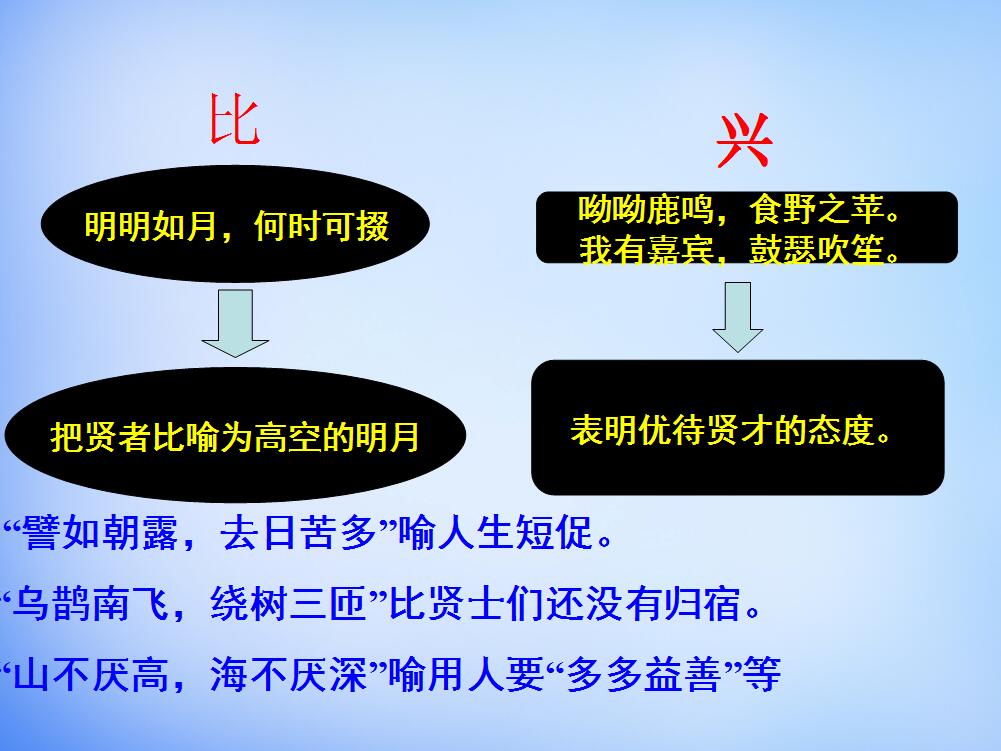

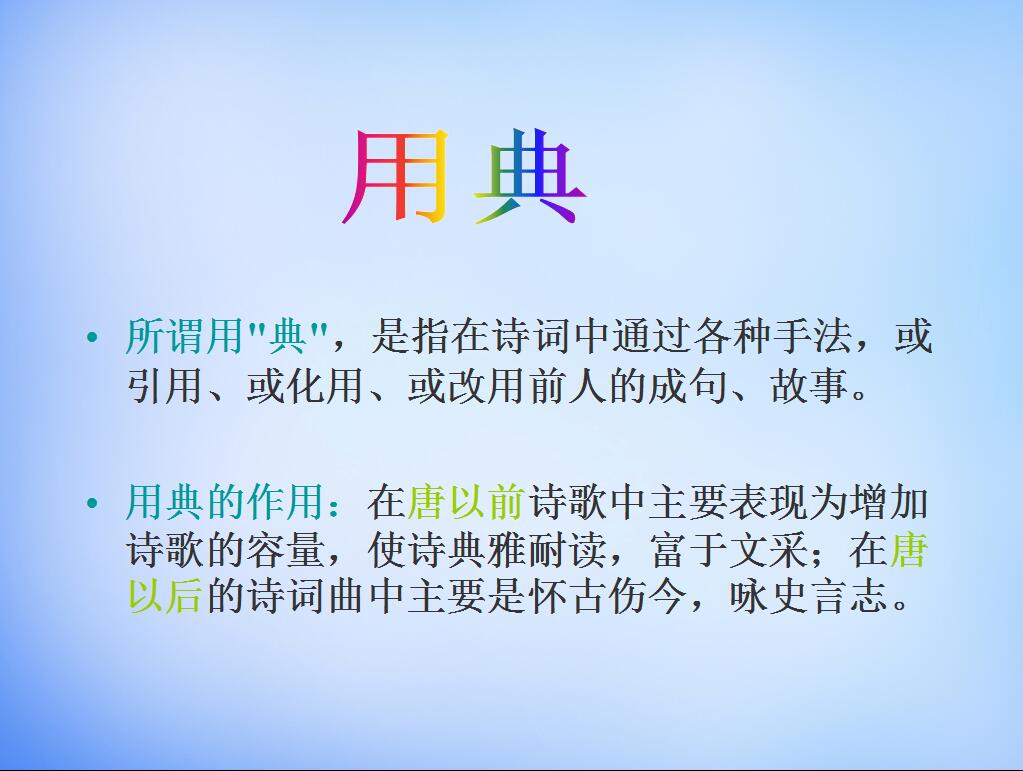

难点:领会作者运用典故和比兴手法表达感情的技巧。

六、教学过程设计

1、情境导入

背景音乐:电视剧《三国演义》片头曲《滚滚长江东逝水》

导语:今天我们要学习的是曹操的《短歌行》。曹操是我们所熟知的历史人物,他曾经在三足鼎立的历史舞台上叱咤风云,尽管人们对他的评价不尽相同,有“英雄”、“奸雄”和“枭雄”之别,但不争的事实是——他是中国历史上一个举足轻重的军事家、政治家和文学家,尤其他是一个大气磅礴,慷慨激昂的诗人。大家在初中学过曹操的什么诗?哪些诗句曾经深深地震撼过你?

学生回顾和交流。

(说明:学生对已学诗歌的简单回顾可以帮助其进一步巩固已学知识,也为接下来的学习和理解作好铺垫。)

教师点明主题:今天我们再来学习一首当年他亲率八十万大军,列阵长江,欲一举荡平“孙刘联盟”,夜宴群雄,横槊赋诗时所吟唱的《短歌行》。

(说明:激昂的背景音乐加上老师的慷慨陈词,为整个课堂营造了一个良好的氛围,学生心目中的曹操被唤醒了,他们正在一步一步地走进诗歌,走进曹操的内心。)

2、比较鉴赏

请学生观看《三国演义》中曹操“横槊赋诗”的一段剪辑,同时给学生布置两个思考练习。

【幻灯片展示】:

(1)剪辑中曹操所吟唱的《短歌行》与课本上的《短歌行》有几处不同?

(2)剪辑当中的曹操留给你什么样的印象?

让学生结合课文注释理解诗句,并反复诵读,以体会把握。

(说明:将曹操在电视剧《三国演义》中横槊赋诗的场景与课本中的诗歌原作进行对比是本课的一大特色,本课力图通过这样的设计开拓学生的思维,虽然是两种不同艺术表现形式之间的对比,但是这样的安排一方面调动了学生的阅读兴趣,另一方面也让学生在比较中深化对作品的理解。)

(附)诗歌原句与电视剧歌曲唱词的不同之处(如下):

明明如月,何时可掇?——皎皎如月,何时可辍?

何枝可依?——无枝可依。

海不厌深。——水不厌深。

3、合作探究

在学生充分阅读了诗歌之后,师生共同就影视作品中的诗句和原诗做比较,讨论并明确两者之间的差异,最后问题集中于:如何理解两者之间的差异?它反映了曹操当时的怎样的心境?

教师引导问题预设:①首先从文本的不同文字入手,理解其字面的不同意义。

②接着讨论不同文字有什么不同的表达效果。

③最后明确两个文本所表现出来的曹操的不同心境。

(说明:教师要根据学生讨论交流的情况适时引导。如:“掇”和“辍”分别是什么意思?“掇”和“辍”分别造成了什么表达效果,从中我们又可以体会什么不同的心境呢?分别讨论完两个文本的三组不同之处后再对曹操的心境进行全面的总结概括。教师应引导学生要结合文本用准确而简洁的语言表达自己的看法,从而达到既提高学生文本解读能力又提高学生口头表达能力。)

附教师理解参考:可以说电视剧剪辑中呈现的是一个豪情满怀、壮志凌云的曹操,显然,这是剧作者为剧情需要所塑造的;原诗表现得更多的是曹操的隐忧。

4、深入探讨

(1)朗读体悟。在学生自主阅读、探讨的基础上朗读体悟诗人在诗歌当中体现的思想情感。

(说明:在学生的评价过程中适时穿插进朗读,使学生的感悟和理解与文本有效结合,以读促悟,以悟促读。)

(2)整理归纳。根据自己的阅读体验,在教师的引导下,深入把握诗人的思想情感。

教师引导问题预设:

通过前面的讨论我们已经大体感受到了曹操的“忧思”,现在结合原诗进一步明确:①曹操有哪些“忧思”?②曹操是如何解忧的呢?

学生通过小组的进一步合作和交流,深化对文本的理解。

(说明:要求学生结合诗句作细致的分析,不得脱离文本。)

【幻灯片展示】

忧 解忧

人生苦短 只争朝夕

贤才难得 招纳贤才

功业未就 天下归心

(3)深入开拓。

换角度思考并讨论:从贤才们的角度来看这首诗,体会他们看到这首诗的感受,从而更深刻地理解诗的内涵和魅力。

(说明:教师引导学生着重品味曹操礼待贤才的诗句,体会曹操良苦用心,以达到培养学生结合文本多角度深入理解文本的能力。)

小结:通过多种形式的阅读鉴赏,学生能真正走进作者的内心,明白曹操在诗中不仅表明了自己的求贤之心,也表明了对贤才的礼待,更表现着一种感人的力量。可以说,这首诗本身就是在为求贤做着努力。

5、总结提升

(1)探讨诗歌的感情基调

请学生结合诵读自由发表看法,教师作有效引导,但不限制学生的答案,鼓励个性化的解读。

阅读参考:慷慨激昂。

学生在理解感情基调时会联想到初中学过的《龟虽寿》和《观沧海》,可以辅助理解本诗歌的感情基调。

教师引导:我们在前面就曹操的“忧思”作了充分的解读,是否可以因此认定此诗的感情基调是低沉的?

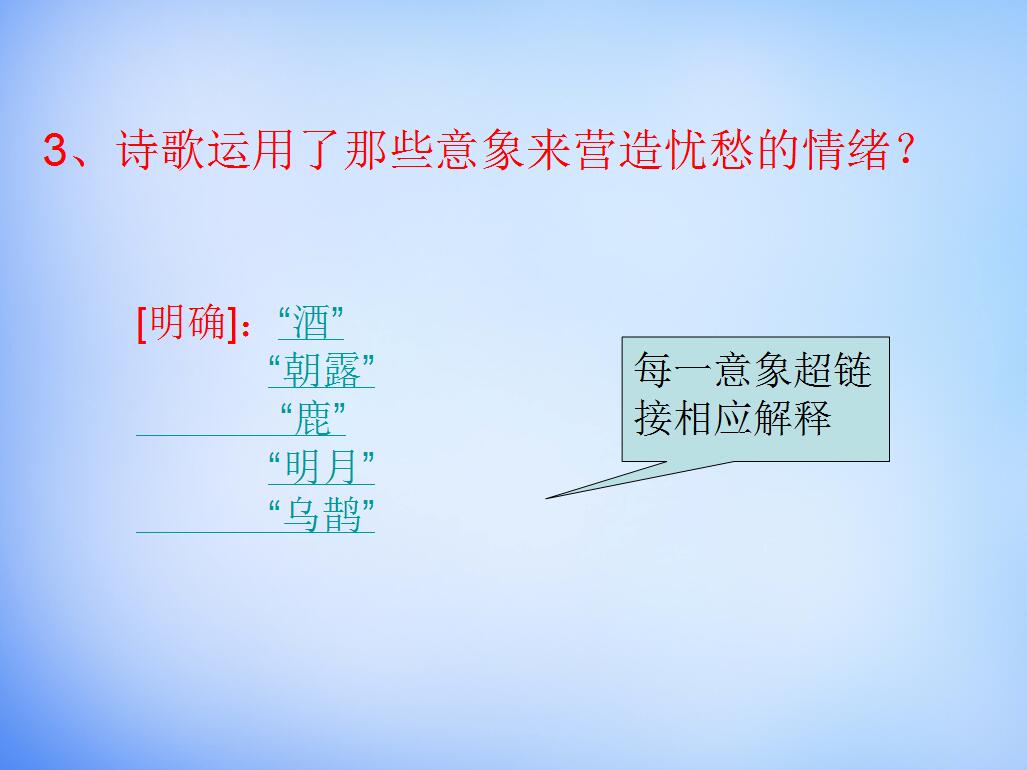

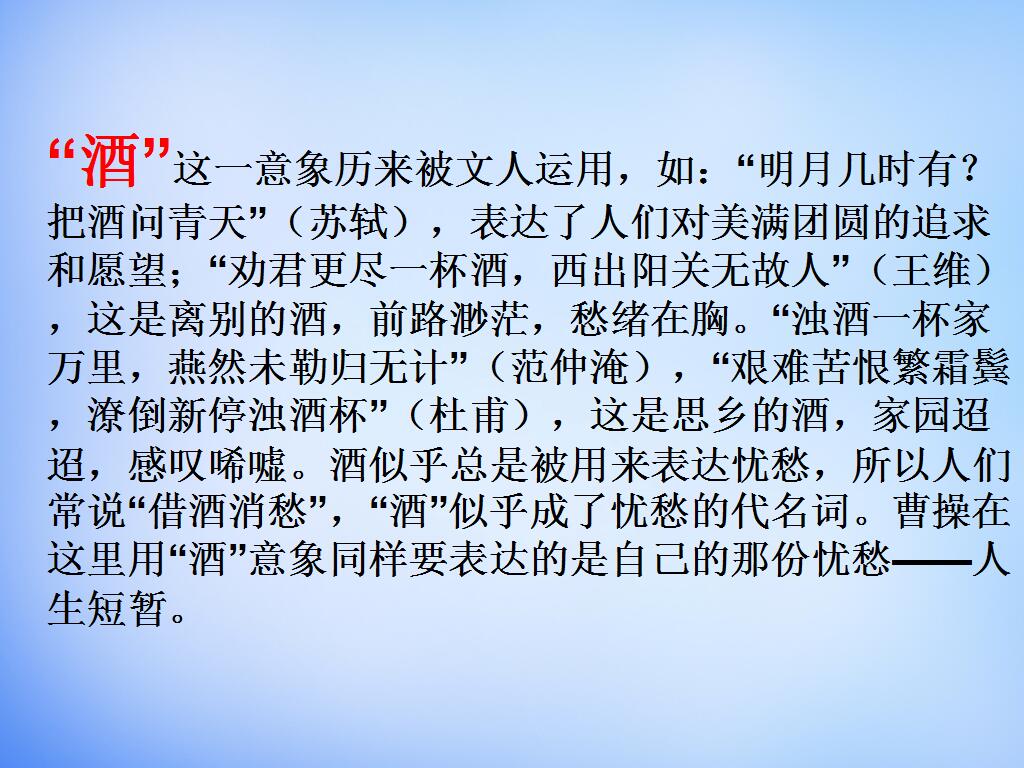

提示:从忧的内容、诗的语言格调和营造的意境考察。

6、个性解读

学生自由品味鉴赏喜欢的诗句。

(说明:此环节设计意在尊重学生的个性化思维,丰富对本诗的理解,提高他们对诗歌的品评鉴赏能力。)

7、作业与拓展

【幻灯片展示】

(1)背诵《短歌行》

(2)以下两题,任选做一题:

①阅读鉴赏李白的《将进酒》,品味其与《短歌行》在情感上的异同,写一篇不少于400字的文章。

②曹操的求贤观对现代生活有什么启示,对你有什么启发?写一篇不少于400字的文章表达你的看法。

【板书设计】

短歌行

曹操

忧 解忧

人生苦短——>只争朝夕

贤才难得——>招纳贤才

功业未就——>天下归心

八、教学反思

对比初中学生,高中的学生阅读积累更丰富了,理解感受能力提高了,个性发展更完全了,因此高中的语文课堂应该是更有活力的了。然而我们面临的问题却往往是学生的参与热情与参与意识逐渐减退,继之而生的现象就是学生的参与能力停滞甚至减退,语文课堂失去活力。

这是为什么呢?这固然与学生成长特殊阶段的心理特质有关,但我们教学的不适应是更重要的原因。我们以往的教学目标被异化了,形式被固化了,因而学生的活力也退化了。新课程改革的理念可以说是回归到了教学的本质。本设计就是依据新课程的理念,结合高中的特殊学情设计的,力图设计出一堂充满活力的、回归语文教学本质的课。

八、点评

高中新课程标准要求“学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。”。本设计较好地体现了高中新课程这一理念,重点突出,现代信息技术运用合理、恰当,可操作性强。

关于教学内容和教学方法:

(一)度的把握。课标指出“应引导学生在阅读文学作品时努力做到知人论世,通过查阅有关资料,了解与作品相关的作家经历、时代背景、创作动机以及作品的社会影响等,加深对作家作品的理解。”有关曹操求贤的事例和资料很丰富,然而引用过多,则可能喧宾夺主,强化了曹操,淡化了《短歌行》。本设计利用视频手段,巧妙地解决了“知人论世”的问题。度的把握同时也体现在量的控制上,有限的课时要留出足够的时间让学生解读、研讨文本,因为课堂上解决的毕竟是对文本的理解,不是历史人物评价。本设计在时量控制上亦显得适量、合理。

(二)理的解析。《短歌行》结构分布匀称,内容层层递进,大量使用典故,是文本解读的重点,也是难点。本设计注重运用比较、联系的方法进行教学,注意从不同的层面来探究文本。影视《三国演义》中曹操横槊所赋之诗与课本中的诗歌原作进行对比是一大亮色,既体现文言教学中字词的积累,如“明明”与“皎皎”、“掇”与“辍”的比较,又调动了学生的阅读兴趣,同时也让学生在比较中深化了对作品的理解。

(三)情的感悟。通过视频手段的导引,通过反复阅读,通过对已学过的同作者不同作品的联系,形成“读——品——悟”的完整脉络,学生对诗人求贤若渴的领悟更加贴近。

(四)诵的落实。课标“要求学生精读一定数量的优秀古代散文和诗词曲作品,教师应激发学生诵读的兴趣,培养学生诵读的习惯”,本设计很好体现了这一要求,仅一课时的教学就安排多次诵读并要求背诵,确保诵读和背诵能落实到位。

对本设计的建议:

对于古代优秀作品的阅读,课标要求学生“学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限”。教学设计的“拓展”部分,倘提供诸如曹操《求贤令》之类的史料,让学生结合课文“评价其积极意义与历史局限”,更容易落到实处,也由于问题有明确的指向,不致使“拓展”流于空泛。

7.1诗三首试题:

一、基础巩固

1.下列词语中加点的字,每对读音都不同的一项是( )

A.涉江/吝啬 浩荡/皓月当空 适当/对酒当歌

B.慷慨/梗概 子衿/自矜功伐 忏悔/阡陌纵横

C.哺育/逮捕 羁绊/亟待解决 废墟/嘘寒问暖

D.樊笼/规范 荫庇/绿草如茵 守拙/罢黜百家

解析:A项,分别读shè/sè,hào,dàng/dāng;B项,分别读kǎi/gài,jīn,chàn/qiān;C项,分别读bǔ,jī/jí,xū;D项,分别读fán/fàn,yìn/yīn,zhuō/chù。

答案:D

2.下列句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.长路漫浩浩 浩浩:无边无际的样子。

B.悠悠我心 悠悠:思虑连绵的样子。

C.枉用相存 相存:相互记住。

D.契阔谈 契阔:久别重逢。

解析:C项,相存:相慰问。

答案:C

4.下列句中加点的词,意思与现代汉语中的意思相同的一项是( )

①忧伤以终老 ②人生几何 ③譬如朝露 ④沉吟至今

⑤枉用相存 ⑥开荒南野际 ⑦依依墟里烟 ⑧复得返自然

A.①④⑥⑦ B.②④⑤⑧

C.①③⑥⑧ D.②③⑤⑦

解析:与现代汉语不同的是:②“几何”在现代汉语中除了表示“多少”的意思外,还是数学上的一个术语。④“沉吟”在诗中的意思是“对贤才的思念和倾慕”,在现代汉语中指“低声吟咏(文辞、诗句等);(遇到复杂或疑难的事)迟疑不决,低声自语”。⑤“枉用”在诗中的意思是“屈驾用来”,在现代汉语中指“白白地用”。⑦“依依”在诗中是“轻柔而缓慢地飘升”的意思,在现代汉语中是“形容树枝柔弱,随风摇摆;形容留恋,不忍分离”的意思。

答案:C

5.下列各句中,加点的词没有词类活用现象的一项是( )

A.采之欲遗谁

B.乌鹊南飞

C.天下归心

D.榆柳荫后檐

解析:A项,“遗”,送;B项,“南”,名词作状语,向南;C项,“归”,动词的使动用法,使……归服;D项,“荫”,名词作动词,遮蔽。

答案:A

6.下列叙述错误的一项是( )

A.《涉江采芙蓉》选自《古诗十九首》,《古诗十九首》是汉末文人五言诗的代表,内容大多是游子思妇之辞。

B.《短歌行》是曹操的作品,他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性,气魄雄伟,情调苍凉悲壮。

C.曹操是建安文学新局面的开创者,他的作品除五言外,四言诗也有不少优秀之作,如《短歌行》《观沧海》。

D.《归园田居》的作者陶渊明自号“五柳先生”,东晋时期著名诗人,是我国诗歌史上“山水田园”诗风的开创者。

解析:D项,“山水田园”应该为“田园”。“山水”诗的开创者是谢灵运。

答案:D

二、阅读鉴赏

(一)阅读下面的诗歌,完成第7~8题。

短歌行

曹 操

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈,心念旧恩。月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

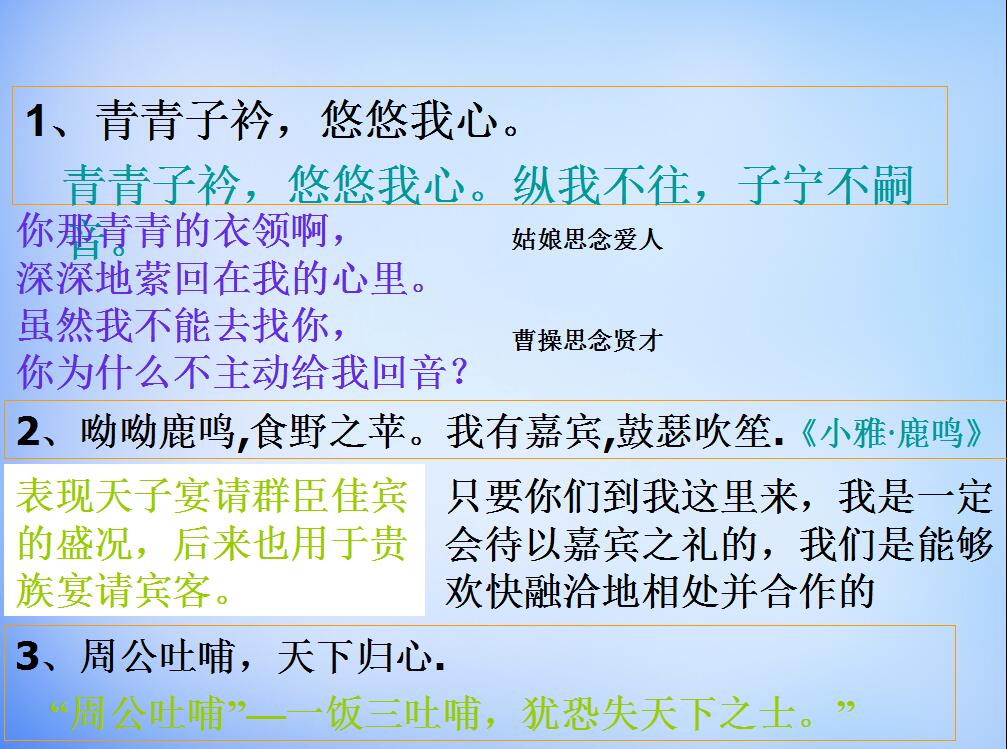

7.对《短歌行》中典故的解说不正确的一项是( )

A.“青青子衿,悠悠我心”出自《诗经·郑风·子衿》,原是一首女子思念男子的情诗,曹操用来表达自己对贤才的渴求。

B.“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”出自《诗经·小雅·鹿鸣》,原诗表现的是天子宴请群臣的盛况和宾主之间融洽的温情。

C.“山不厌高,海不厌深”化用《管子·形势解》中的话,用比喻手法说明自己渴望多纳贤才。“山”“海”表明了自己远大的志向。

D.“周公吐哺”是出自《史记·鲁周公世家》的一个典故。曹操在这里以周公自比,是说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才。

解析:C项,“表明了自己远大的志向”错,应是表明自己要像“山”“海”那样接纳贤才。

答案:C

8.清人吴淇在读了曹操的《短歌行》后说:“盖一厢口中饮酒,一厢耳中听歌,一厢心中凭空作想,想出这曲曲折折,絮絮叨叨,若连贯若不连贯,纯是一片怜才意思。”谈谈你对《短歌行》这首诗的理解。

解析:吴淇的这段话,重点在于揭示《短歌行》的主题是“怜才”——对人才的渴慕。回答此题,要注意从《短歌行》的主题分析,有怜才的意思,也有对时光易逝的感慨和对建功立业的渴望。

参考答案:这首诗是曹操诗歌中具有代表性的言志之作。全诗通过对时光易逝、贤才难得的再三咏叹,抒发了自己求贤若渴的感情,表现出统一天下的雄心壮志和自强不息的进取精神。

(二)阅读下面的诗歌,完成第9~13题。

西北有高楼

《古诗十九首》

西北有高楼,上与浮云齐。

交疏结绮窗,阿阁三重阶。

上有弦歌声,音响一何悲!

谁能为此曲?无乃杞梁妻①。

清商随风发,中曲正徘徊。

一弹再三叹,慷慨有余哀。

不惜歌者苦,但伤知音稀。

愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。

注:①杞梁妻:杞梁妻的故事,最早见于《左传·襄公二十三年》,后来许多书都有记载。据说齐国大夫杞梁,出征莒国,战死在莒国城下。其妻临尸痛哭,一连哭了十个日夜,连城也被她哭塌了。这两句是说,楼上谁在弹唱如此凄婉的歌曲呢?莫不是像杞梁妻那样的人吗?

9.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“交疏结绮窗,阿阁三重阶。”“结绮”,格子连结着如丝织品的花纹。“阿阁”四面有檐的楼阁。

B.“谁能为此曲?无乃杞梁妻。”“为”,作。“无乃”,莫不是。这两句是说歌曲的音调悲伤凄恻。

C.“清商随风发,中曲正徘徊。”“清商”,乐曲的特点,音调清越。“徘徊”,在一个地方来回行走。

D.“不惜歌者苦,但伤知音稀。”“知音”,懂得乐曲中意趣的人,引申为了解对方内心抱负的人。

解析:C项,“徘徊”在这里的意思是:乐曲旋律回环往复。可从其搭配的对象“中曲”角度理解体会。

答案:C

10.对这首诗的分析和鉴赏,不恰当的一项是( )

A.“西北有高楼,上与浮云齐。交疏结绮窗,阿阁三重阶。”四句诗写歌者地位的不凡。

B.中间八句诗“上有弦歌声”至“慷慨有余哀”写弦歌声的激越悲哀,婉转动人。

C.“不惜歌者苦,但伤知音稀”,抒发了诗人知音难遇的感慨和无人理解的忧伤之情。

D.这首诗吟咏的是高楼上演奏弦歌的女子,表达了诗人对该女子的理解、同情和倾慕。

解析:D项,理解错误。此诗的作者,应是一位彷徨中路的失意人,他把自己的失意、悲伤幻化成了“高楼上弦歌”,把自己幻化成那个女子。故而“表达了诗人对该女子的理解、同情和倾慕”不当。

答案:D

11.“清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。”张庚在《古诗十九首解》中评价这四句诗“但摹写声音,正摹写其人也”。你如何理解?

解析:张庚的评价语的意思是:这四句诗,不只是描写声音,而是描写了弹琴者。这个理解是正确而深刻的。这四句诗正是通过对琴声的描写,表现了弹琴者(诗人自己)的悲伤、彷徨之情。

参考答案:这四句诗是通过琴声写人的。我们可以从那跌宕回环的琴韵和叹息声中,隐隐约约“看见”(暗含)了一位蹙眉不语、抚琴堕泪的“绝代佳人”(女子)的身影。(意思对即可)

移居二首(其一)

陶渊明

昔欲居南村,非为卜其宅。

闻多素心人,乐与数晨夕。

怀此颇有年,今日从兹役。

敝庐何必广,取足蔽床席。

邻曲时时来,抗言谈在昔。

奇文共欣赏,疑义相与析。

12.对这首诗赏析不正确的一项是( )

A.诗歌的前四句以“昔”字领起,将移居和求友联系起来,因事见意,重在“乐”字。

B.“素心人”,指心性纯洁善良的人。诗人很愿意和他们一同度日,共处晨夕,这是移居的原因。

C.中间四句由卜居初衷写到如愿移居,其中虽杂有庐敝屋小的遗憾,但欣欣之情,溢于言表。

D.最后四句是具体描写得友之乐:一起欣赏奇文,共同分析疑难的文义,追求精神上的交流。

解析:C项,中间四句没有“庐敝屋小的遗憾”,是诗意的转折和深化,表明作者得其所的高兴。

答案:C

13.“奇文共欣赏,疑义相与析”是陶诗中传颂千古的名句,这两句好在什么地方?请简要加以分析。

解析:赏析这两句,一定要抓住“诗眼”“共”和“相与”,结合“移居”的目的以及与朋友相处的乐趣分析。

参考答案:欣赏奇文,状以“共”字,分析疑义,状以“相与”,均是传神笔墨。如果奇文自赏,疑义自析,也无不可,却于情味锐减,更无法深化移居之乐的主题。而“共”与“相与”前后相续,热烈讨论的情态呼之欲出,使“奇文共欣赏,疑义相与析”,成为绝妙的诗句。

三、语言表达

14.请根据下面诗句展开想象,描写画面。要求:想象合理,运用两种修辞手法,不超过80字。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

解析:这四句诗有声有色,有远景有近景,重在写出景物的“妙处”,可描写可抒情可议论,关键是修辞手法的运用要恰当。

答案示例:远处的村庄隐约可见,袅袅炊烟若细长的白带飘浮于村庄上空。深巷中传来一阵狗叫,好似在迎接远方的客人,打破了这村庄的宁静;鸡也不甘寂寞,引吭高歌,声响树颠。